Encart « Sur le chemin du passeur » – « Le dur défi de la construction d’un nouveau récit, contruire une réalité augmentée »

« Le début de la fin »

Retrouvez ici les encarts « Sur le chemin du passeur » présents dans l’ouvrage.

Nous vous invitons aussi, à consulter les notes bibliographiques situées sous le texte.

- A la une, Encarts "Sur le chemin du passeur"

- novembre 12, 2024

- No Comments

- Olivier Erard

Le mouvement qui est provoqué dans le système fait vivre des expériences au collectif (note n°050)

Il se crée de nouvelles choses et de nouvelles histoires.

Le passeur repère ces créations ; elles viendront alimenter un réservoir symbolique et sémantique dans l’imaginaire collectif. Le passeur en est le garant ; il en partage les éléments sous forme d’éléments de langage pour le chef, d’actions de communication pour le collectif, etc.

Ces symboles et ces mots forment le langage de la transformation du système. Ce langage issu du dialogue entre les parties du système construit progressivement la réalité du groupe. Cette idée rejoint la théorie de Kant sur le constructivisme collectif (note n°051) : la connaissance des phénomènes résulte d’une construction effectuée par le sujet.

Dans le groupe chacun a donc sa part de vérité et le passeur permet la mise en commun de ces visions.

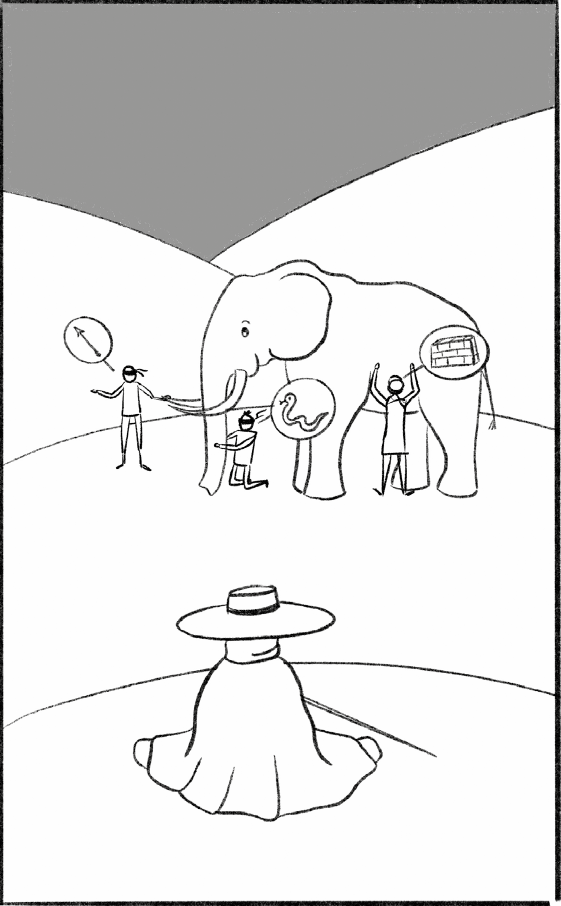

À l’image de la métaphore de l’éléphant où chacun des six aveugles décrit l’animal à partir de la partie qu’il perçoit, le passeur est comme le sage qui calme les aveugles et qui leur dit : « Vous avez tous dit vrai ! Si chacun de vous décrit l’éléphant si différemment, c’est parce que chacun a touché une partie de l’animal seulement. Et ces parties sont très différentes. L’éléphant a réellement les traits que vous avez tous décrits individuellement selon votre expérience. Et pourtant, aucun d’entre vous ne possède la vérité totale sur cet animal puisque vous n’en avez saisi qu’une partie. Chacun de vous détient une part de la vérité collectif (note n°052). »

Le passeur rassemble les avis et exprime cette synthèse sous forme de récit.

À chaque étape franchie dans l’adhésion à une idée ou une action, le passeur propose au leader de le célébrer par un discours ou un acte.

Cela construit progressivement le nouveau récit collectif (note n°053) de l’organisation.

Lorsque les éléments de récit ne sont pas partagés par le système, le passeur le sait rapidement, car le système réagit.

Même si le passeur connaît le périmètre de son « territoire », les limites sont poreuses, pas nettes : il existe des liens avec d’autres systèmes et les influences externes aident ou empêchent le mouvement selon les circonstances et le contenu du récit. Cela offre toujours une occasion de passer une épreuve et donc de franchir une étape, de réorienter le processus de changement si besoin.

Chaque épreuve est une occasion de bouger les lignes dans un système poreux aux limites floues et donc offre des opportunités.

Le récit qui se construit est le fruit d’interactions au sein du système et en dehors du système.

Plus ces interactions sont nombreuses et plus le récit forge une réalité commune.

Le passeur agit comme un révélateur de réalité. Il ne doit pas faire à la place des autres et il doit veiller à injecter les éléments de récit collectif (note n°054) au bon endroit et au bon moment pour respecter les principes de subsidiarité et de responsabilité.

Il convient dès lors d’accepter que le système réagisse parfois de façon virulente alors que le passeur y mettait une intention pure.

Ce qui peut sauver le passeur : sa capacité à reconnaître ses erreurs (grâce à son ami le doute), son engagement (qui finira toujours par être reconnu) et sa compétence dans un domaine clé utile au système (pour ne pas passer uniquement pour un agitateur qui n’y connaît rien).

Pour vivre des épreuves collectives, il faut faire ses preuves.

Dans ces processus très perturbés, il est important de revenir régulièrement à l’impulsion : le « pour quoi » on s’est engagé dans cette démarche si perturbante collectif (note n°055).

L’une des clés pour bâtir un pilier d’action commune est de construire collectivement une réalité.

Texte d’Olivier Erard avec la contribution de Stéphane Durand, extrait de l’ouvrage « Le passeur » aux éditions Inverse///

Notes attachées au texte. Rédigées par Stéphane Durand.

Note n°050 – Renvoi vers note n°026

Note n°050 – Renvoi vers note n°026 Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographieseptembre 25, 2024 No CommentsStéphane Durand Des expériences conduites au sein de bulles culturelles contribuent à stimuler des émergences transformationnelles (voir note n° 26 « Émergence »)

Note n°051 – Constructivisme

Note n°051 – Constructivisme Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand Emmanuel Kant, dans son ouvrage Critique de la raison pure publié en 1781, introduit l’idée que nous connaissons la réalité par l’expérience qui est un composé de ce que nous recevons des impressions sensibles et de ce que notre propre pouvoir de connaître produit de lui-même. C’est avec les travaux de Jean Piaget sur la psychologie de la connaissance que cette manière de concevoir notre rapport à la réalité s’est développée. Gaston Bachelard a quant à lui développé l’idée de l’épistémologie constructiviste qui met en exergue les limites de la démarche scientifique fondée sur une observation du réel par l’intermédiaire d’une méthode qui dispose de ces limites et qui influence ce que nous observons et donc la connaissance produite. Dans le domaine de la physique quantique, la physique de l’infiniment petit, ce phénomène a été mis en évidence à plusieurs reprises. Dans le champ des sciences humaines et sociales, d’autant plus dans la tentative de compréhension des phénomènes complexes, l’approche scientifique dans son épistémologie classique est globalement en échec. Le recours aux épistémologies constructivistes est alors préférable. Pour aller plus loin sur le sujet, l’ouvrage « Les épistémologies constructivistes » de Jean-Louis Le Moigne, publié en 2007 aux éditions Presses Universitaires de France, est un écrit de référence.

Note n°052 – Réalité augmentée

Note n°052 – Réalité augmentée Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand Les réalités complexes sont comprises de manière partielle et partiale, sous l’effet du prisme à partir duquel on regarde une situation et des biais qui forgent nos représentations. Biais qui peuvent se modéliser sous la forme d’une échelle d’inférence, créée par Chris Agrys et reprise par Peter Senge dans l’ouvrage The Fifth Discipline, the Art & Practices of the Learning Organization aux Éditions FIRST et publié en 1991. Mobiliser le management de l’intelligence collective permet non pas de juxtaposer ces réalités pour en négocier les contenus et contours, mais de mettre en synergie ces représentations pour développer, collectivement, une représentation augmentée et partagée de la réalité. (Voir note n° 47 « Intelligence collective ».) Interview de Perter Senge relatif à son ouvrage « La Cinquième Discipline » (The Fifth Discipline, the Art & Practices of the Learning Organization, Editions FIRST, 1991), par le collectif SOL france.

Note n°053 – Récit

Note n°053 – Récit Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand Il devient communément admis que pour changer de société, doivent être proposés de nouveaux récits. Il devient alors tentant d’imaginer que l’écriture de l’équivalent d’une nouvelle Bible, d’un nouveau Coran ou d’une Torah serait la clé des changements sociétaux dont nous avons besoin. Dans les faits, ce ne sont pas les histoires qui créent la réalité, mais la réalité vécue qui crée les histoires d’un nouveau monde. C’est la succession d’expérimentations, dans un contexte donné et en interaction avec les parties prenantes externes et internes, qui, accompagnée de retours d’expérience, d’une stratégie et d’une démarche de communication aussi bien institutionnelle qu’informelle de terrain, fait émerger les fondations puis les briques d’un nouveau récit.

Note n°054 – Ancrer le récit dans la réalité

Note n°054 – Ancrer le récit dans la réalité Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand Les éléments du récit en construction sont utilisés pour construire progressivement le sentiment d’appartenance des pionniers de la communauté du projet et tenter d’embarquer de nouvelles personnes dans l’aventure de la transformation. Ces éléments de récit sont négociés dans une dynamique de résistance à la transformation, évoluent et finissent par s’ancrer, dans une forme que l’on pourrait qualifier de définitive, dans le terreau fertile du territoire.

Note n°055 – Sensemaking

Note n°055 – Sensmaking Retrouvez ici la note et les références bibliographiques présentées dans le livre ainsi que d’éventuels compléments ! Notes et bibliographie septembre 25, 2024 No Comments Stéphane Durand Le passeur est un artisan du sensemaking, théorie élaborée par Karl Emmanuel Weik et reprise par de nombreux chercheurs en sciences humaines et sociales et sciences de gestion. Donner du sens à l’action, le passeur en a besoin pour lui-même, pour supporter les coups durs, garder le cap et pour les autres parties prenantes, leur donner à voir la direction et les enjeux de leur engagement. Le sens de l’action est une hypothèse de départ, partagée par un faible nombre de personnes. Il se consolide ensuite dans une démarche constructiviste au contact des parties prenantes. Ces dernières donnent du sens à titre individuel aux situations qu’elles vivent. Le passeur cherche à faire émerger une représentation collective partagée du sens donné au projet de transformation en développement.